雅な祇園祭り

こんにちは!

さて京都の7月言えば・・・

日本三大祭りの一つで

京都らしさが出ている

それは優雅で、心が和む『祇園祭り』です

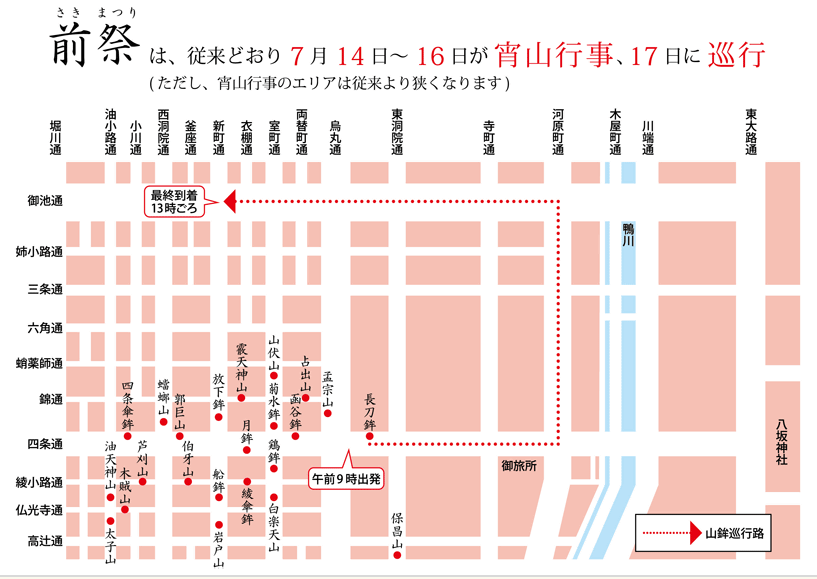

毎年7月17日は巡行日(さきまつり)

では見どころは鉾と山が向きを変えて広い道路から

狭い道路に入る所は面白いです

ともあれ上の地図では、御池通から新町通に入る所です

人が多いですが、楽しみが2倍あります。

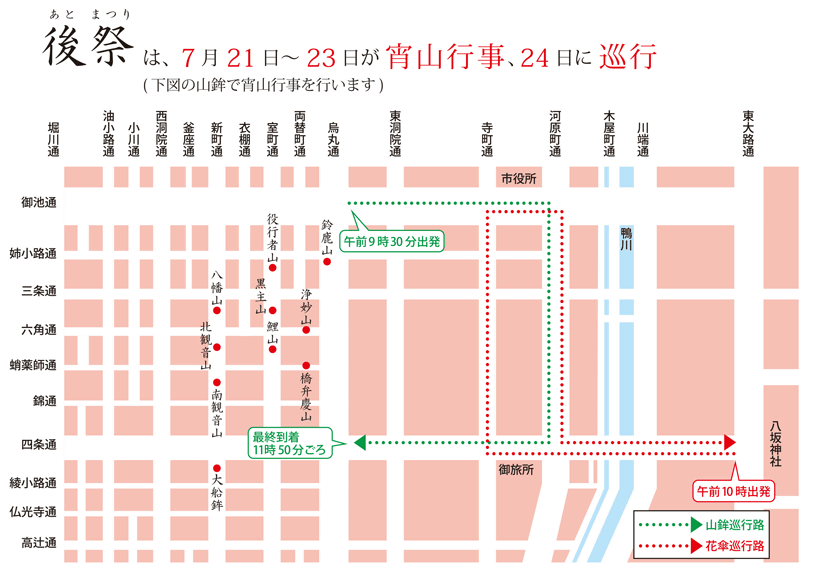

毎年7月24日は巡行日(あとまつり)

以前までは前祭りしかなかったのです

では昭和41(1966)年に合同化されてから

およそ50年ぶりに、後祭り山鉾巡行をします

山鉾巡行の「前祭り」(7月17日)

「後祭り」(7月24日)が復活しました。

そして花傘巡行も後祭とあわせて実施されます。

ところで前日までは雨が降っていても巡行日は、

晴れに恵まれます

しかし前祭りの方が観光客も多く拍手喝采です

そして巡行する順番は、『くじ取り』で決めますが

くじを引かない鉾と山があります

目次

前祭り(さきまつり)(7月17日)

先頭:長刀鉾(なぎなたほこ)

函谷鉾(かんこほこ)、放下鉾(ほうかほこ)

岩戸山(いわとやま)、船鉾(ふねほこ)

後祭り(あとまつり)(7月24日)

後祭:北観音山(きたかんのんやま)

橋弁慶山(はしべんけいやま)

最後:南観音山(みなみかんのんやま)

そして私が一番好きなのは、

17日巡行日のいつも最後に来る

船鉾(ふねほこ)

さて日本書紀の神功皇后の新羅出船に因んでいる。

安産のお守りとして岩田帯をたくさん巻いて巡行し

そして祭りの後に妊婦さんに授与されます

ともあれ毎年見ても優雅で、凛々しくて、素敵なので

オイルパステルを使い指で描きました

優雅な船鉾作品

ではMDFボード(A4)に黒ペンキを塗り

ラフスケッチをボードに写しました

ともあれ船頭に「鷁(げき)」と呼ばれる

想像上の瑞鳥を飾っている。

鷁(げき)とは

それは想像上の白い大形の水鳥で

風に耐えて大空を飛ぶので

ともあれ船首にその形を置いて飾っている

ゴールドなのでピカッと

かっこよく光らすが難しく

オイルパステル黄色・白・黄土色・茶色を使い

指で伸ばして細かい所は、小指を使ってます

龍(ドラゴン)

では船鉾の側面あるドラゴン(龍)は

顔は可愛く勇ましく、体はかっこよく

そして細かい所が多いので小指で描いてます

背景

背景のオレンジを塗る時も

色が混ざらないように注意しながら塗りました

人間

船鉾に乗っている方は、若い人を描きました

年配の方も頑張って乗っていました

提灯

さて船鉾には提灯がついてないのですが

黄色で提灯を塗りました

そして祇園祭文字は黒ペンで描いてます

それはそうと実際の船鉾とは違っています

自分が描きやすいように変えてます

ところで私は去年から観覧席の座席案内の

アルバイトをしながら山鉾巡行を見ます

ともあれ祇園祭りがすむと暑い夏来ます

そして毎年熱中症には注意して暑い夏を過ごして下さい