身体を守る為の武具

こんにちは!

5月も最後の週となり気温も上がり夏日の時もあります

でも夏が来る前に短くても梅雨があり

しめじもどきのように身体もどんよりとします

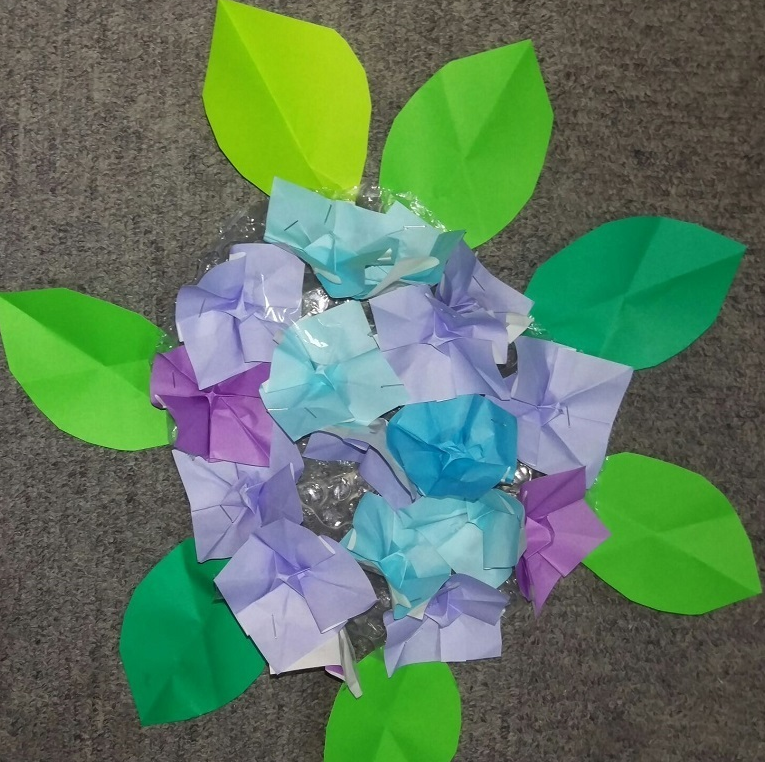

そして梅雨時期を楽しく過ごすには

可愛い花が密集して色も梅雨らしい色の紫陽花です

ともあれ実際の紫陽花も見ますが

包装紙と折り紙で紫陽花を作りました

紫陽花作品

目次

ボード作品

包装紙紫陽花

前回作作品

それはそうと前回は高カカオチョコレートの袋で

黄金に光る鳳凰を作りました

ゴールドなので時々目が痛くなる時もありました

最近カカオが値上がりして

少し高いチョコレートになりましたが

私は毎日小袋を5袋食べて作ったのが大きな羽根です

頭と体は大きな袋1袋で作りました

そしておめでたい事が起こる前兆とも言われています

皆様に(めでたいこと)がありますように!

*********************

ところで今回作品は以前ロボットを作った箱で

今度は甲冑(鎧兜)を作ります

作品紹介の前に甲冑(鎧兜)について簡単に説明します

甲冑(鎧兜)

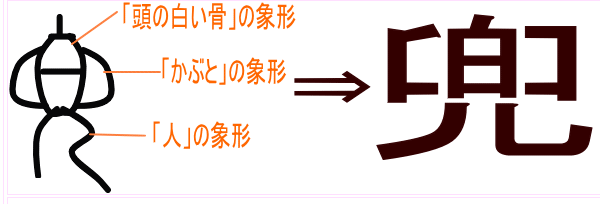

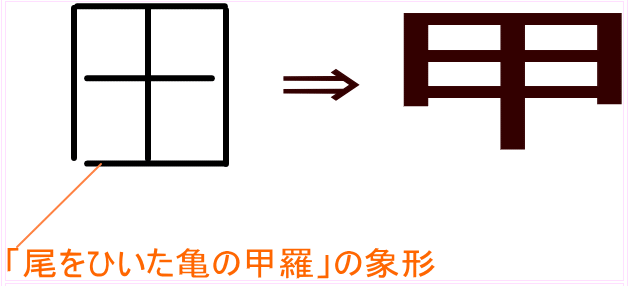

兜の由来

さて頭を守る物を兜(冑)です

古墳時代で防具としての役割でしたが

ところで時代の変化と共に

武将達の威厳や個性を表現してます

現代では端午の節句に兜を飾ります

そして人が兜を被っている様子からできています

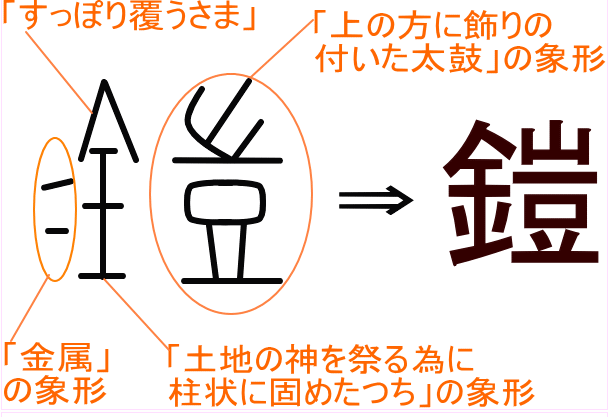

鎧の由来

胴体に着ける物を鎧(甲)です

さて紀元前10世紀~紀元後3世紀中頃で

土地や水資源、収穫をめぐる争いが

起き始めたため腰から上を守る、

ともあれ丈の短い短甲(たんこう)がありました

兵士の身を守る装備のうち胸や胴を覆う防具のこと

短甲(たんこう)

ともあれ腰から上を防御するための甲冑です

全体が鉄でできており鉄が大変貴重な物であったので、

そして身分の高い人物しか身に着けてました

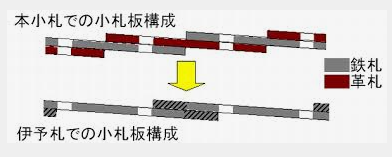

挂甲(けいこう)

短甲よりも丈が長く、部品の数も多くなり

挂甲制作にはより高度な技術が要求されました。

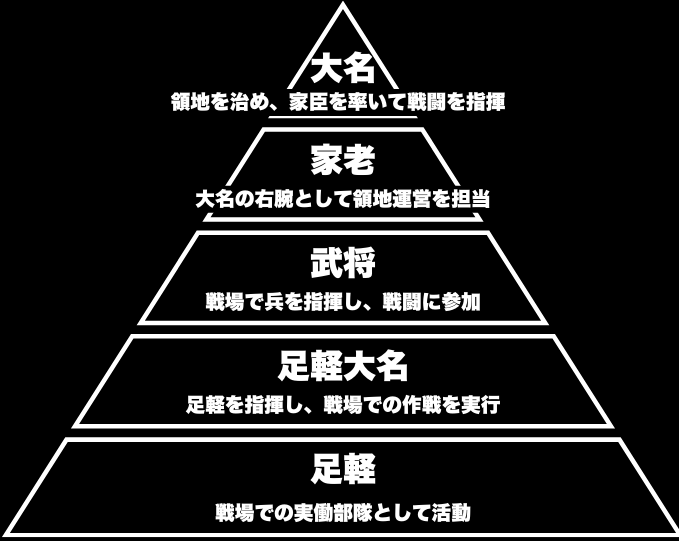

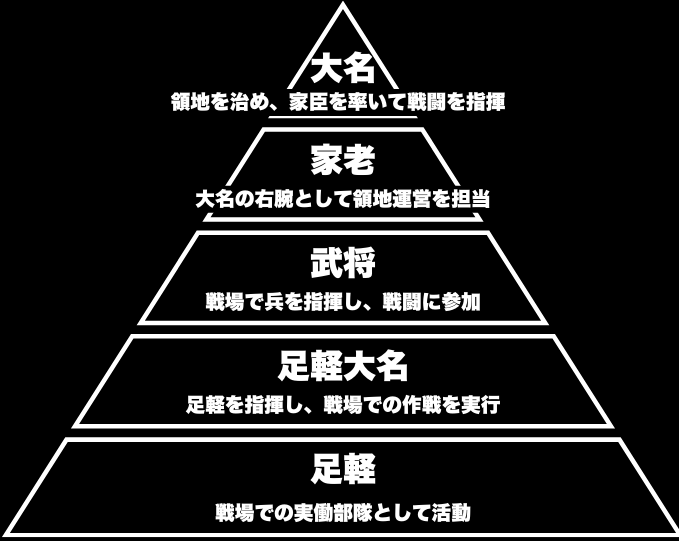

甲冑(かっちゅう)由来

胴部を守る鎧(甲、よろい)

頭部を守る兜(冑、かぶと)からなる武具です

日本三大大鎧

それでは3つ紹介します

① 赤糸威大鎧

② 小桜韋威大鎧

③ 紺糸威大鎧

メリット

ともあれ敵の攻撃から身を守るための防具です

革製の「小札」(こざね)を重ねたり、

そして鉄板を間に挟み込んだりして作られています

弓矢での攻撃や刀での攻撃で

それはそうと致命傷を負うことはない強度があります

デメリット

さて甲冑(鎧兜)は頑丈であるため、

刀で斬ることはできません

しかし関節部にある隙間です

派手な甲冑とは?

ところで出世の象徴で派手になるほど軍団の中で強く、

地位が高い事になります

いつまで甲冑をつけていたのか?

さて江戸時代に入ると、島原の乱(1637)以降、

平和な時代が200年以上続き、

そして武士が甲冑を着て活躍するような機会はなくなり

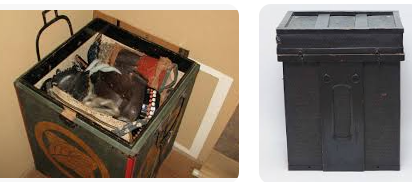

ふたつきの箱に入れています

端午の節句の飾り

ともあれ現在は端午の節句の飾り

男の子が病気や事故などの災厄を逃れ、

力強く成長してくれること。

それはそうと鎧や兜は、身を守るためのお守りです

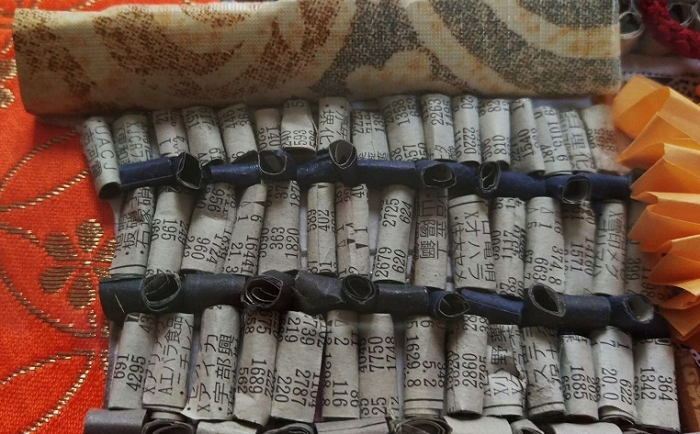

新聞紙と広告作品

甲冑(鎧と兜)

新聞紙と広告を丸めて、次にボンドで貼っています

戦(いくさ)

トイレロールの芯作品

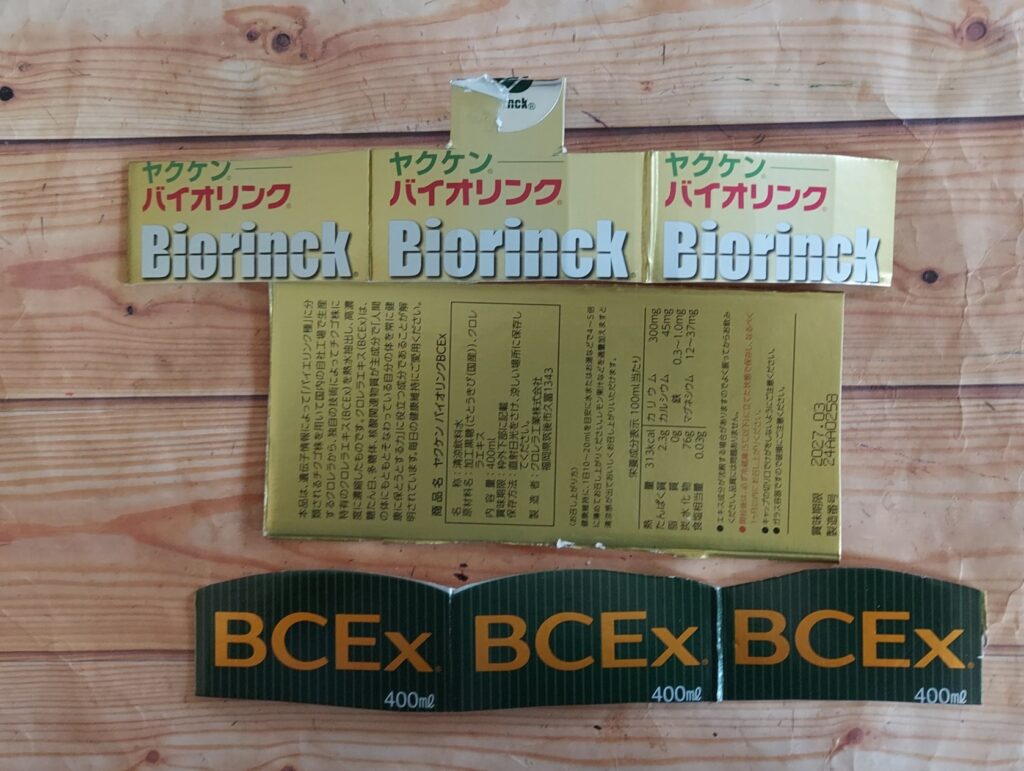

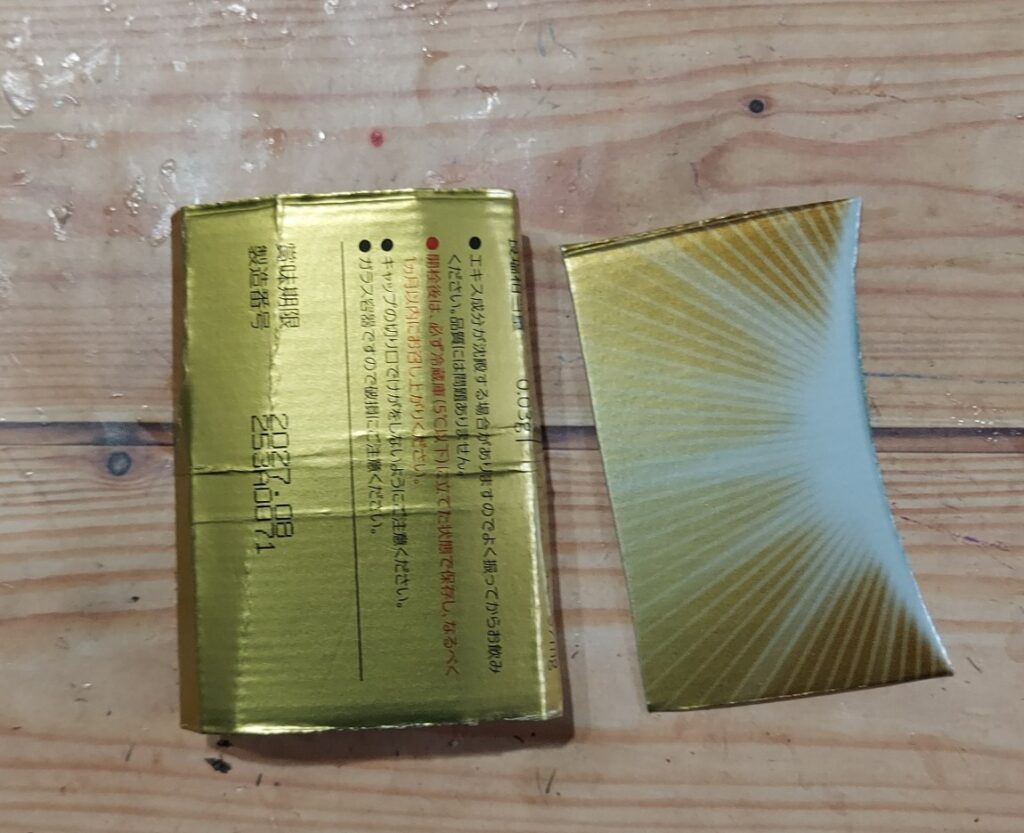

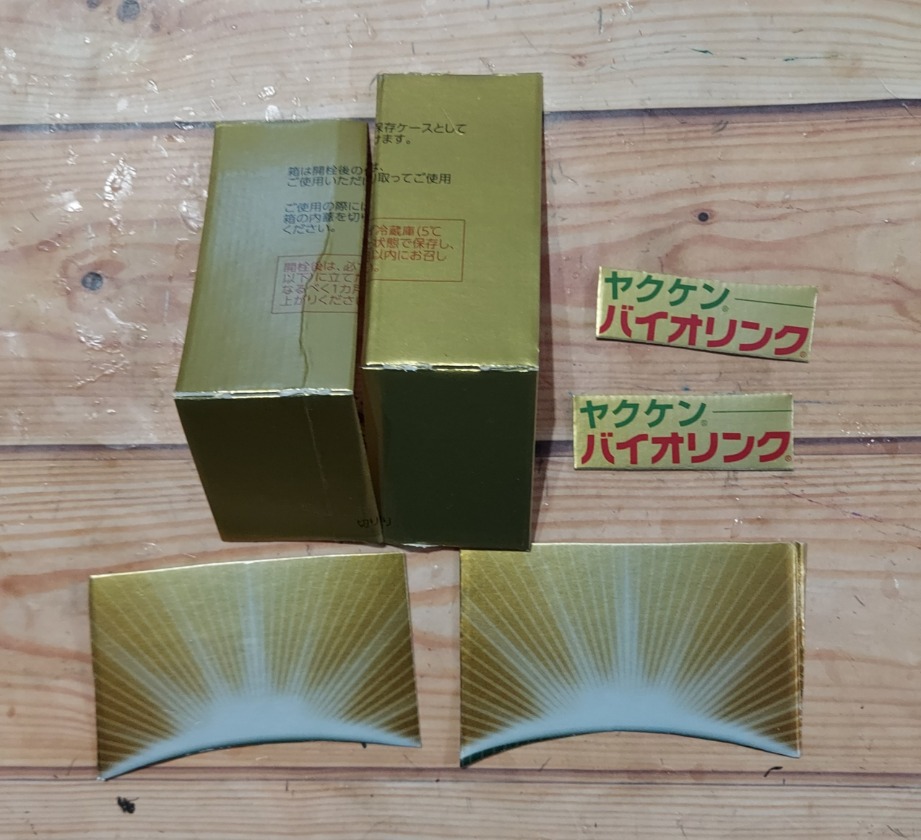

そして今回はこの箱がグリーンとゴールドなので

ともあれ鎧と兜を作りました

それでは作品を紹介します

甲冑作品

用意したもの

BCExドリンクの1箱・ボンド・ハサミ

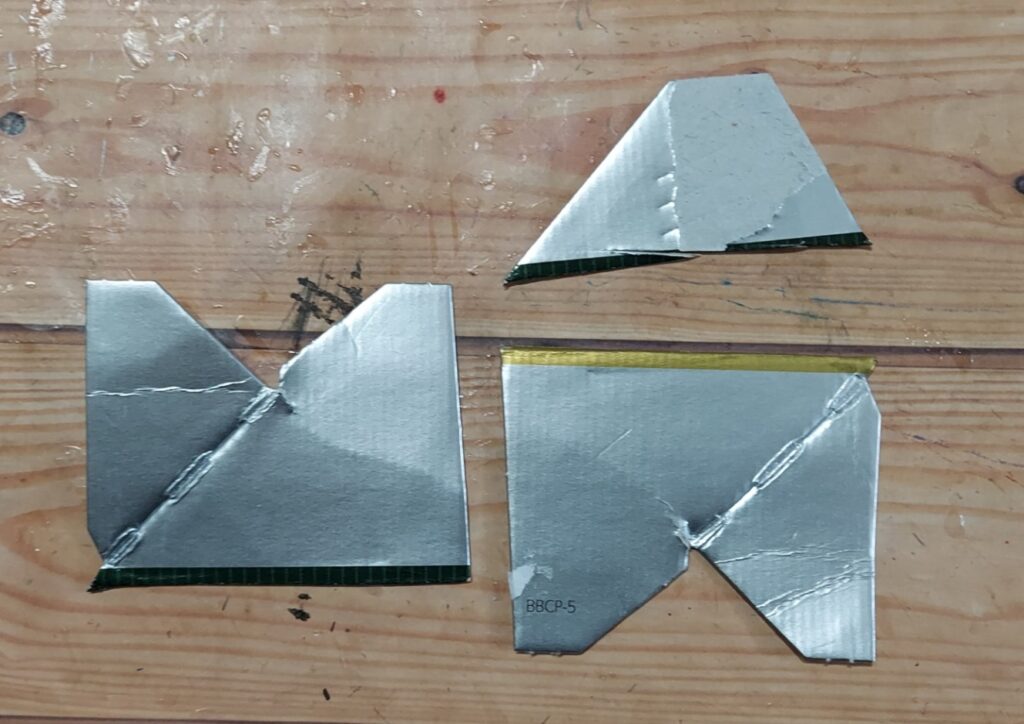

体基本

兜(かぶと)

鎧(よろい)

大きな鎧をボンドで、次に体に貼る

小さい鎧をボンドで、次に体に貼る

黒いヒモを、次に体に巻く

兜をかぶせる土台をボンドで、次に体に貼る

両手

腕をボンドで、次に体に貼る

袖の鎧をボンドで、次に両手に貼る

靴

刀

甲冑を台

ダンボールで作り、次に黒マジックで塗りました

前向き

後ろ向き

横向き

靴と刀

兜をかぶって

畳の上で